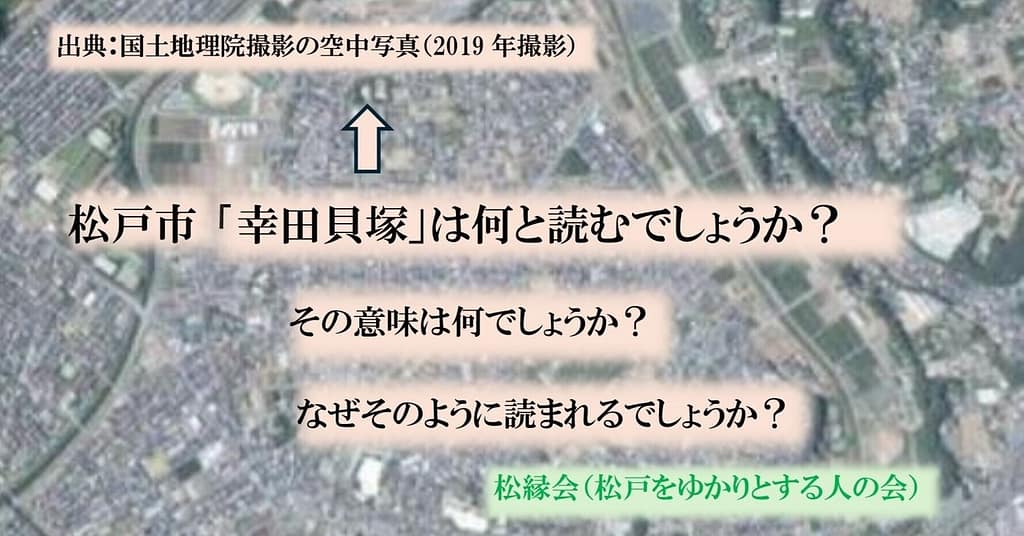

松戸市 「幸田貝塚」は何と読むでしょうか?

幸田貝塚の名は、何と読むでしょうか

「こうだ」 or 「こうで」 ?

松縁会では、「幸田・小金」の地名から地区・地域の良さ、魅力、特徴を調べています。考えや意見・感想などをお寄せください。

私たち仲間の一人に、ずっと「こうだ」だと思い込んでいる人がいました。

ある時、松戸関係のことを調べているうちに、幸田貝塚はどこにあるのか、位置の確認をしていましたら、解説文にはなんと「こうで」と読むことが書かれていることに気づきました。

「どうして、このような呼び方」をするのか、気になるところです。

いつから「こうで」と言われ始めたのでしょうか?

地元の方々は、いつから知っていたのでしょうか。自然に使っていたのでしょうか。

「こうで」の意味は何なのでしょうか。お年寄り等から聞いた覚えはありますか。

幸田貝塚は今からおよそ6000年前の縄文時代前期<松戸市HP>

その貝塚は縄文時代の遺跡ですが、調査によると今からおよそ6000年前の縄文時代前期に、その地に人びとが住みついていることがわかりました。貝塚の発掘されたところは下総台地の西端で約18mの標高があると言われています。

当時の奥東京湾岸で最大規模の集落の1つ

まつどデジタルミュージアムでは、「縄文海進の時期には干潟が広がり、豊富な水産資源を利用しやすい生態環境になりました。そのような環境に適応して、当時の海岸線沿いには集落が多数営まれ、貝塚が形成されました。そのありさまをよく示す例が、当時の奥東京湾岸で最大規模の集落の1つである幸田貝塚です」と説明しています。

はじめからその土地を「こうで」と呼んだか疑問

松戸の先人たちが、どういう状況や理由があって住みつき、最初から「こうで」の呼び名で、土地のことを話していたのかな、と疑問に思っています。なぜならば貝塚の発掘されたところは台地で、「田」ではありません。

貝塚と言われるように、海・川の貝類・魚類や森林の動物・木の実など豊かな食料を手に入れられ、他のところと物々交換をすることもして大きな拠点的な集落をつくっていたと考えられているからです。

「こうで」の意味することは何でしょうか

「こうで」とは「荒田(こうでん)」の転化とも言われています(『千葉県地名大辞典』角川書店)。その辞典では「本土寺過去帳」には、室町期の同じところに「カウテン」の地名が見えると解説しています。

この地に住む人にとっての台地と低地への関心・意識

「幸田・小金」地区・地域の台地周辺には「田」があり、近くには坂川をはじめとする川が流れています。

台地には、中世の建治3年(1277年)に本土寺が開堂され、享禄3年(1530年)に小金城が築かれはじめ、戦国時代末期まで東葛飾地域で最大規模の城郭を誇る城として機能したとされ、近世江戸時代には小金宿が発展していたと解説されています(松戸市HP)。

これまでの地区・地域の歴史を見ると、中世や近世の時代において身分・階層など様々な人びとは台地と低地の土地やその利用状況をどのようなものと受け止めていたのでしょうか。

「こうでん(荒田)」という土地の状況が、どの時代に、どのような人びとによって言われたか、とする歴史や土地に対する見方や考え方は成り立つでしょうか。

資料調査や研究の成果を探究することも含めて、この「幸田・小金」地区・地域の地名にかかわる事柄について、松戸をゆかりとする方々が「まつどSDGs活動」の一環に位置づけ、関心・意識をもって「郷土理解」や「地域への愛着づくり」に取り組めるのではないかと想定しています。

歴史的な事実を明らかにすることは困難を伴いますが、この地区・地域(台地)と付近の低地について風景・景観の「地域イメージ」をどのように受け止めているか共通の認識をもつことは、今後の地域形成への重要な視点と考えています。

<AIへの問い>以上のような問いや疑問についてAIへの問いを試みました

松戸市の幸田貝塚は何と読むのでしょうか。また、いつからそのように読むようになったでしょうか。その意味は何ですか。

<Geminiの回答>

松戸市の幸田貝塚は、「こうでかいづか」と読みます。

いつからこのように読むようになったかについては、明確な記録は見当たりませんでした。しかし、「幸田」という地名自体は古くから存在しており、室町時代の文献にも「カウテン」という表記が見られることから、「こうで」という読み方も比較的早い時期から使われていた可能性が考えられます。

「幸田」という地名の意味については、いくつかの説があります。

- 荒田の転訛説: 元々は荒れた田んぼを意味する「荒田(こうた)」が転じて「こうで」になったという説。

- 国府田の転訛説: 律令制時代の国府(こう)に米を納めた土地である「国府田(こうだ)」が転じて「こうで」になったという説。免税地であった可能性も示唆されています。

- 幸いな田の意: 「幸いな田」という意味合いで、人々の願いを込めて名付けられたという説。

貝塚は、縄文時代の人々が食料とした貝の貝殻や、生活の中で出たゴミなどを捨てて堆積した遺跡のことです。幸田貝塚は、約6000年前の縄文時代前期に形成された貝塚を伴う大規模な集落遺跡であることがわかっています。

<copilotの回答>

松戸市にある「幸田貝塚」は「こうでかいづか」と読みます。

この読み方がいつから定着したかについては、具体的な時期は明確ではありませんが、幸田貝塚は昭和初期(1928年頃)から考古学的な注目を集めており、その頃から「こうで」と呼ばれていた可能性があります。

「幸田」という地名の由来については、はっきりとした記録はありませんが、地名にはしばしば地域の歴史や自然環境が反映されることが多いです。貝塚自体は縄文時代前期に形成されたもので、当時の人々の生活や自然環境を知る上で非常に重要な遺跡とされています。

もしさらに詳しい情報が必要でしたら、松戸市立博物館や文化財保存活用課に問い合わせると、より深い知識が得られるかもしれません!

地区・地域の良さ、魅力、特徴は何でしょうか

このような地区・地域について、これまでに、あるいは現在この地に住まわれている方々は、居住地選定としてどのような理由をあげられますか。

また近隣の土地についての歴史・地名や地元への意識・関心・感想などをどのようにお持ちですか。

<今後の予定>

一人でも多くの方々に思いや考えを投稿していただき、「幸田・小金」地区・地域の良さ、魅力、特徴などを取りまとめてホームページ上で発表します。

松戸をゆかりとする方が地名と歴史から考えることや、居住選定理由、意識・感想などの視点から、多様な「松戸像」について整理し、描くことを当面の取り組みとして「まつどSDGs活動」の一環に位置づけ、「地域のイメージ」を共通の認識としたいと考えています。

上位段階としての想定案は、次のとおりです

幸田・小金地区は歴史的に様々な事実があり、また地名の由来についても有意義と見られますので、国内外へ広くアピールするのに値すると考えられます。そのため、インバウンドの歓迎や他地域との交流活動(同名「幸田」地区・地域)をはじめとする発展的事業として地域活性化を目指します。

地区・地域の方々、市役所、松戸市観光協会などをはじめとする関係者、関係機関と連携することや、その役割を担う事務局人員の募集を図ります(事務局へのご連絡をお待ちしています)。

居住者・市民の目線からどのようなことを重点にしたらよいか、どのように進めるのがよいか、企画をまとめ、地区・地域の取り組み構想案を作成します。

地区・地域で様々な年代の取り組む意識や考えを取りまとめていきます。主体的な次世代の活動につながる継続的な「まつどSDGs活動」を進めていきます。

あなたのご応募(投稿・事務局参画)を楽しみにお待ちしています!