東松戸地域の魅力-野うさぎの森-

はじめに -地域の様相-

この日(9月28日)は東松戸地域を歩き出して4回目、駅周辺の小路や方向がだいぶわかりかけていました。

JR東松戸駅東口から北東方面に伸びる京成成田スカイアクセス線に沿って「野うさぎの森」まで最短の道を歩きはじめました。

すると、駅東口直結駐車場は24時間最大1000円の料金、斜めにある線路下の駐車場は最大900円の料金になっているのが目に入りました。

他の小稿でも取り上げましたように、興味深いことは駐車料金が駅周辺の位置関係によって微妙に差額を設けているという状況にあります。

もう少し歩き進むと、「業務スーパー」があり、その看板には「一般のお客様大歓迎」と表示。

中を眺めてみると、確かに箱売りの陳列は用意されていましたが、小売り用の対応もしっかりとなされています。

発展する東松戸地域の住宅地にあるスーパーマーケットの様子を伺うことができました。

線路沿いにさらに歩くと宅地化された土地に畑があります。一つ目の畑は無雑作に広がるとうもろこしが大きく伸びています。次の畑には手入れの様子も見られる野菜の栽培が行われています。

東松戸駅近くの区画整理された宅地で野菜の栽培や無雑作な畑地などは、この地域が住宅地発展の途上にある様相を現しています。

市立松戸高校の野球グランドと「紙敷石のみやの森」農園の小路を右折すると「野うさぎの森」の案内表示と旗が見えてきました。

野うさぎの森へ

うさぎの旗が出迎える「野うさぎの森」へ。

参観の許しを得ていましたので、入って進んでいきました小屋のところでは、テーブルを囲んで会員の皆さんが打ち合わせ中。

近くには、「森の小鳥や草花」の掲示板がおかれています。

あいさつを済ませると、さっそく案内役の藤田史郎さんが

「倒木の危険もありますので、記名のうえ着用をお願いします。」

と用意のしてありましたヘルメットを差し出してくださいました。

着装後に打ち合わせの席に加わり、本日の作業予定、参加連絡のあった子どもたち、参観者紹介などの説明を伺い、終わりには自己紹介をし、写真撮影の許可を得て活動の参観へ。

「野うさぎの森」は、松戸ボランティア入門講座の12期修了生が中心となって発足した「松戸里やま応援団 樹人の会(じゅうにのかい)」が保全活動をしている森で、現在24名(会員21名、サポーター3名)で活動しています。

これまでの活動は、樹人の会活動事例や活動報告にまとめられています。

森の地図と活動森の紹介(地図と活動) 松戸の森一覧 森の地図と活動日 里やま活動・ナラ枯れ対策・チッパーで森を綺麗に!・森のごみ処理・森matsudo-satoyama.org

この中で、森全体の活用については、キッズエリアや植物育成エリア、シンボルツリーの選定、広葉樹林と針葉樹林のエリア、資機材保管庫やテーブルなどの広場、ホルツハウゼン(乾燥用野積み)などを計画的に整備してきていることが報告されています。

この日、それらについて代表の吉原茂子さんと広報担当の藤田史郎さんが、もう一人の参観者とともにご案内をしてくださいました。

「野うさぎの森」の名前は、最初に森の整備に入った時にうさぎが出現したことによります、と説明があり、そのうさぎは掲示板の写真に集録されています。

森の通路は手入れがよく、囲いも整備され、たいへん歩きやすくなっています。

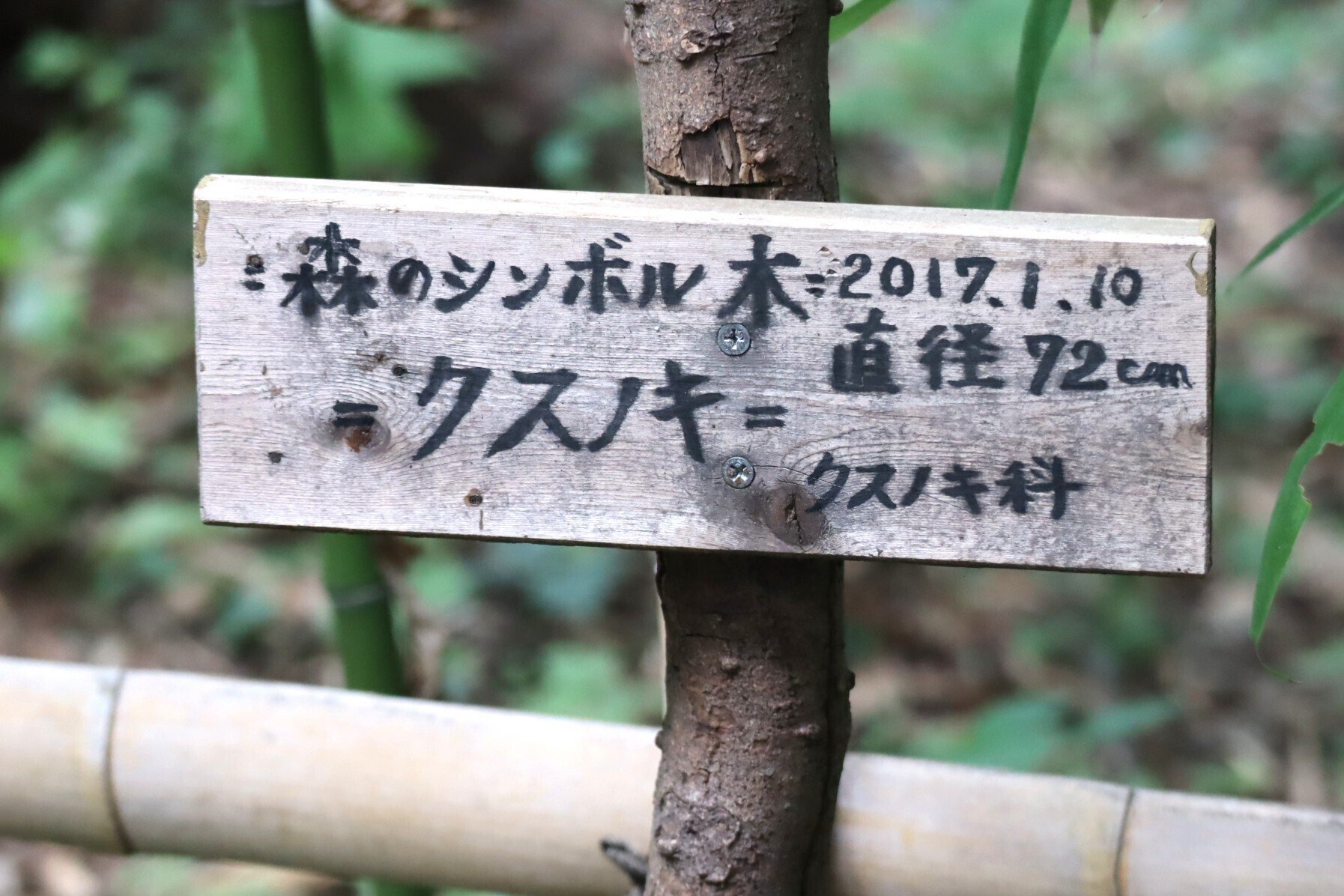

また、どの樹木にも木札名が付けられ、よくわかるようになっています。

これらは、森を整備し始めた当時に樹木調査を実施したことの成果で、約990本(樹径10cm以上の樹木調査木は948本、小樹木・山野草調査は44本)の植物調査を実施してきました、と話されています。

ある広さのあるところについては、草花育成エリアの目印などを表示しています、と付け加えていました。

この日は第4日曜日の活動日で、自由参加の親子がキッズコーナーに設置された遊具で遊ぶ姿も見られ、子どもにとってのびのびと体験できる楽しさを満喫しているように見えました。

次の写真は、ご案内の途中、藤田さんが参観者に対し、

「乗ってごらんなさい。大人でも十分耐えられますよ。どうです。」

特技を活かす場のある活動

森林活動では、会員それぞれのもつ特技を活かす場があります、と話しながら藤田さんが指さしたところは次の資機材保管庫と作業場です。

間伐材を利用して製材加工し、資機材保管庫やテーブルなどが製作されています。キッズエリアの様々な遊具の製作も会員の工夫が活かされています。

さらにはドイツ風のホルツハウゼン(乾燥用野積み)と称する積み方で保管された間伐材は、市民向けに販売もしているという説明がありました。

野うさぎの森」の会活動は、先に紹介しました活動報告に詳しい報告があります。

そこでは「オープンフォレスト」のイベントが取り上げられ、小中学生、市民の皆さんが様々な貴重な体験をしています。

参考までに、その報告ページをご覧になりますと、活動の素晴らしい様子がわかります。

その活動の中ではこの森唯一のクスノキで大木であるため、この木をシンボルツリーに選び記念表示をしています。

これを機会に藤田さんは、ご自身が音楽家出身でドイツに滞在したことがあり、森の体験をしています、と話されながら、その際に「野うさぎの森」と題する楽曲を作詞・作曲されたとのことです。

まさしく特技を活かされて「オープンフォレスト」の特色ある活動においてその一翼を担われています。

さらに、藤田さんが活動日参加の子どもたちに対応して、森の遊びをさせている場面や入り口付近の倒木処理の現場を見せているところがありました。

都会生活の暮らしをする子どもたちが自然の空気や色彩豊かな環境などに触れる貴重な体験をする場です。

私たち参観者が子どもたちの活き活きとしたその反応や態度を見る機会に出会えたことも大変参考になりました。

ご案内の終わりに、代表の吉原さんは、これからのこととして他にも新たな遊具の設置を推進したいと述べられています。

そして、多くの方々に喜んでもらい、本会の活動がもっともっと盛んになって市民のみなさんに活用していただきたいと語られたことがたいへん印象深く感じられました。

藤田さんもコナラなどの植樹をして豊かな森を増やしていきたい、再生できることをしていきたい、などを話され、強い意気込みを感じました。

これらをしっかりと受け止めさせていただきました。

まとめ

「野うさぎの森」では、会員の皆さんが行政・地権者や会員同士の相談とつながりを通して、自らの特技を活用しながら計画的に森の様々な保全や活用を続けてきています。

このことによって里やま保全活動のねらいを達成しています。

それは、身近なところにある森がそのままに放置され、荒れた状況から宅地開発化への道を辿ることなく、市民生活と自然環境の保全活動が一体となって豊かな人びとの暮らしを維持している証です。

これまでの小稿で紹介してきた「紙敷みなみの森」「紙敷石みやの森」もそれぞれに独自な活動をして同様にねらいを達成しています。

そのことを含めて、東京近郊にある東松戸地域の里やま保全活動は、自然と人とが共生する社会を見事に実現していると受け止め、地域の魅力として大きく重要な意義を持っていると感じています。

なお、松戸市では、三つの森を含めて市内18ヵ所のところで「里やま保全活動」が進められています。

<石橋>